Der französische Präsident Macron hatte im Wahlkampf vielfach versprochen, die Malaise der französischen Wirtschaftspolitik aufzubrechen. Ohne Zweifel ist er bestrebt sich nicht weiter hinter Deutschland anstellen zu müssen, sondern auf Augenhöhe zu agieren.

Eines seiner zentralen Versprechen ist es, den Arbeitsmarkt Frankreichs zu reformieren. Dies bedeutet regelmäßig ihn flexibler zu machen, zu deregulieren, betriebliche Tarifvereinbarungen zu stärken und das Flächentarifsystem zu öffnen. Dazu gehören ebenso die Öffnung der Kündigungsschutzbestimmungen und die Reduktion von Lohnersatzleistungen.

Also all das, was man seit Mitte der neunziger Jahre in vielen westlichen Industrienationen, aber in besonderem Umfang in Deutschland umgesetzt hat. Wichtiger als Schröders Agenda waren in diesem Zusammenhang die in 1995 und 1998 mit dem sog. „Bündnis für Arbeit I und II“ in Gang gesetzten Prozesse der Abkehr von der produktivitätsorientierten Lohnpolitik zur wettbewerbsorientierten Lohnpolitik.

Zu untersuchen ist daher, ob und falls ja welchen Nutzen diese Reformen gebracht haben oder ob Änderungen angezeigt sind. Am besten dafür geeignet erscheinen empirische Untersuchungen, welche die theoretischen Annahmen in der Realität überprüfen. Auf diese in großer Zahl vorliegenden Ergebnisse bezieht sich die nachfolgende Untersuchung.

Varianten der Lohnpolitik

Die produktivitätsorientierte Lohnpolitik entspricht der „goldenen Lohnregel“ wonach sich die Lohnsteigerungen aus der Summe der Inflation zuzüglich des Produktivitätsfortschrittes ergeben. Dies gewährleistet, dass sowohl Arbeitnehmer wie Arbeitgeber gleichmäßig am Wohlstandszugewinn partizipieren. Dieses Konzept sei, so deren Befürworter, insbesondere bei einer Währungsunion wie der EWU unabdingbar. Die sich unterschiedlich entwickelnden Volkswirtschaften können danach mittels Lohnanpassung an die jeweilige inländische Produktivität (höhere Löhne bei höherer Produktivität) verhindern, dass Verwerfungen innerhalb der Währungsunion, wie sie in der Eurozone zweifellos anzutreffen sind, eintreten.

Die wettbewerbsorientierte Lohnpolitik, die sich aus der neoklassischen Arbeitsmarkttheorie herausbildet, erwartet, dass sich niedrigere Lohnsteigerungen als die Summe aus Inflation und Produktivität positiv auf den Arbeitsmarkt auswirken könne. Die oben geschilderten Arbeitsmarktreformen gehören integral in dieses Konzept. Die Befürworter dieser Theorie erwarten nun höhere Investitionen der Unternehmer, die dann auch die Produktivität weiter steigen ließen. Die nun allerdings entstehende Nachfragelücke in der Volkswirtschaft ließe sich jedoch egalisieren. Mit der in Folge erhöhten preislichen Wettbewerbsfähigkeit könne die fallende Binnennachfrage durch Exportüberschüsse ausgeglichen werden.

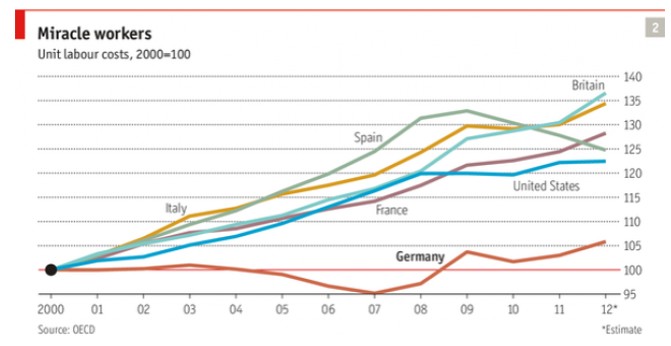

Wie kein anderes Land steht Deutschland für diese wettbewerbsorientierte Lohnpolitik. Die jahrzehntelange Lohnmoderation (vulgo: Lohndumping) hat Deutschland zum Exportweltmeister gemacht, gleichzeitig aber insbesondere unsere Partner in der EU vor fast unüberwindbare Probleme gestellt. Denn die deutschen Lohnstückkosten haben seit Gründung des Euro ein Delta von ca. 15-20% gegenüber Frankreich (hat produktivitätsorientierte Lohnpolitik betrieben und war somit konform zu den Anforderungen in der Währungsunion) und anderer EU Partner aufgebaut.

Ein noch größeres Lücke entstand gegenüber den südeuropäischen Ländern, die sich deutlich zu hohe Lohnsteigerungen erlaubten. Diese versucht man seither in schmerzhaften, allerdings wenig erfolgreichen Prozessen wieder zu korrigieren. Zudem ist es sehr wichtig darauf hinzuweisen, dass leider nicht alle Länder gleichzeitig Überschüsse generieren können, weil es logischerweise andere Länder mit exakt gleich hohen Defiziten geben muss. Und so hat Deutschland mit dem Warenexport gleichzeitig die Arbeitslosigkeit in diese Länder exportiert.

Empirische Untersuchungen zu Arbeitsmarktreformen

Die wettbewerbsorientierten Arbeitsmarktreformen wurden insbesondere forciert, nachdem die OECD in 1994 eine Arbeitsmarktstudie veröffentlicht hatte, die dem damaligen Mainstream in der Wissenschaft entsprachen. Die Ideen dazu waren aber schon 10-15 Jahre älter und es gab auch schon erste Versuche damit. Die Organisation war nun interessiert möglichst schnell greifbare Ergebnisse aus empirischen Studien zu präsentieren.

Nicht nur für Macron, sondern generell für die zukünftige Wirtschaftspolitik ist daher von erheblicher Bedeutung, welche Auswirkungen die diversen Arbeitsmarktreformen auf Beschäftigung, Einkommensentwicklung und Wohlstandsgewinne und deren Verteilung hatten.

Bei derartigen Untersuchungen ist es von eminenter Bedeutung zu unterscheiden, welche Wirkungen die jeweiligen Reformen haben und welche auf externe Faktoren zurückzuführen sind. Dies können Änderungen der Konjunkturlage der eigenen Volkswirtschaft wie auch der mit denen Handel getrieben wird. Genauso können andere Gesetze, Vorschriften oder Maßnahmen, die die Wirtschaftstätigkeit beeinflussen Wirkung entfalten. Statistisch mathematische Methoden wie Korrelationsanalysen oder multivariate Regressionstechniken sollten in der Lage sein, die Wirkungen der zu untersuchenden Variablen von denen zu trennen, die nicht Gegenstand der Ermittlung sind. Ungleich schwieriger ist im Übrigen der Anspruch mancher Wirtschaftswissenschaftler, mit Hilfe der Mathematik zukünftige Entwicklungen berechnen zu können. Aber das ist ein anderes Thema des Dilemmas der Wirtschaftswissenschaft.

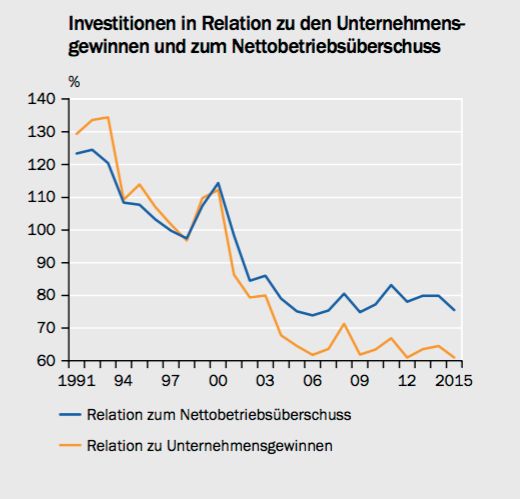

Die OECD beeilte sich und stellte bereits 1997 erste Ergebnisse aus Untersuchungen von 1980 bis 1994 vor, die aber aus Sicht der OECD enttäuschten. Es konnte kein Zusammenhang zwischen Flexibilisierung der Arbeitswelt mit Aufweichung von Flächentarifverträgen und zusätzlicher und gut bezahlter Beschäftigung ermittelt werden. Im Gegenteil war der Zusammenhang negativ. Eine hohe Anzahl weiterer Studien (Günther Grunert hat hier einige aufgeführt) diverser Wissenschaftler, die Mehrzahl waren und sind Befürworter der Arbeitsmarktreformen, aus den Folgejahren warteten mit ähnlichen Ergebnissen auf. Die Reformen zeigten keinen Erfolg, weder in höherer Beschäftigung, noch in steigenden Löhnen, noch in höherer Produktivität. Auch hat sich die Investitionsquote der Unternehmen, also dem Treiber von Wirtschaftswachstum, entgegen den Erwartungen klar verringert.

Umso erstaunlicher ist es, dass Politiker ob Rot oder Schwarz oder andersfarbig nicht davon lassen können mit diesem offensichtlich gescheiterten Reformansatz weiter zu agieren. Die Erfolglosigkeit ist seit mehr als 10 Jahren wissenschaftlich erwiesen. Doch weder Macron noch die führenden deutschen Politiker haben darüber schon etwas gehört. So lesen wir etwa im aktuellen Wahlprogramm der CDU: „Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt ist wichtig und hat dazu beigetragen, hunderttausende neue Arbeitsplätze zu schaffen.“ Tatsächlich sind Arbeitsplätze entstanden, aber die Gründe dafür sind anders gelagert. Wir kommen darauf zurück.

Kernelement der Marktwirtschaft ist die Herstellung von Chancengleichheit nicht von Ergebnisgleichheit. Wenn etwa argumentiert wird, dass mit betrieblichen Tarifvereinbarungen Arbeitsplätze gehalten werden könnten, dann handelt es sich um eine typische einzelwirtschaftliche Betrachtung, die der gesamtwirtschaftlichen Analyse nicht standhält. Denn wenn der nicht so tüchtige Unternehmer niedrigere Löhne vereinbaren kann, wird der tüchtige Unternehmer, der sich an die Regeln hält bestraft.

Makroökonomisch lässt sich daraus folgern, dass der Wirtschaft Produktivitätspotentiale verloren gehen, weil der wenige tüchtige Unternehmer auf Investitionen verzichten kann und damit die gesamtwirtschaftliche Produktivität leidet.

Investition und Produktivität

Die wettbewerbsorientierten Arbeitsmarktreformen können heute als historischer Irrtum klassifiziert werden, denn sie haben das Gegenteil dessen erreicht, was angestrebt war.

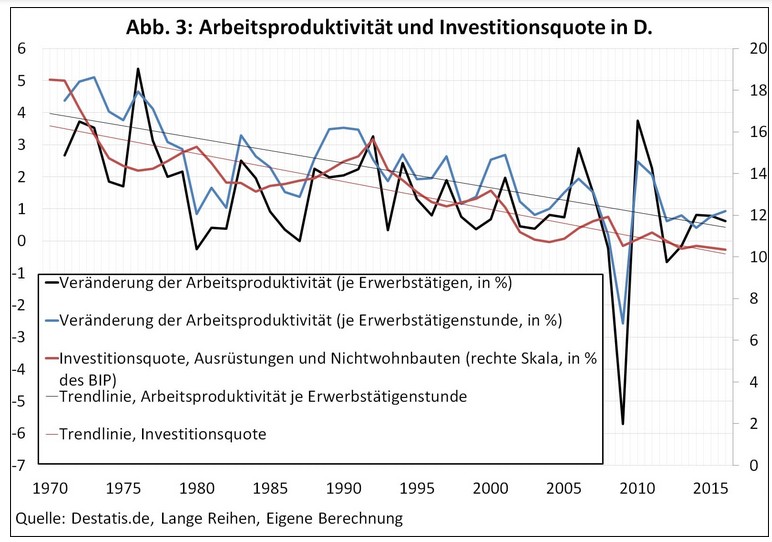

Von enormer Bedeutung sind in diesem Zusammenhang die Entwicklung von Investition und Produktivität, die untrennbar miteinander verbunden sind. Ohne Investition entsteht keine Produktivität. Und Produktivität ist das entscheidende Maß für Wohlstandsentwicklung.

Die Grundkonzeption der Wettbewerbsorientierung zwischen Staaten entstand in der wirtschaftswissenschaftlichen Diskussion bereits in den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts, wurde international durch Thatcher und Reagan und national durch das Lambsdorff Papier von 1982 (welches zur Ablösung von Schmidt durch Kohl führte und im Übrigen vom späteren Bundesbankpräsidenten Tietmeyer formuliert wurde) auf den Weg gebracht. Es fand seine Vollendung mit Schröders „Agenda 2010“.

Diese neue wirtschaftspolitische Konzeption implizierte eine Abkehr von den marktwirtschaftlichen Grundsätzen, dass Unternehmen und nicht Staaten im Wettbewerb stehen sollten. Es hatte zum Ziel, dass durch flexiblere Märkte mehr Wettbewerbsfähigkeit und mehr unternehmerische Investitionen angeregt werden sollten.

Doch diese Erwartung hat sich als Mythos herausgestellt, denn durch Lohnsenkungen und Flexibilisierungen wurden wichtige Funktionen des Wettbewerbs außer Kraft gesetzt. Im Ergebnis sinken Investitionen und damit die Produktivität seit Jahren und seit der Währungsunion verstärkt.

Jobwunder in Deutschland?

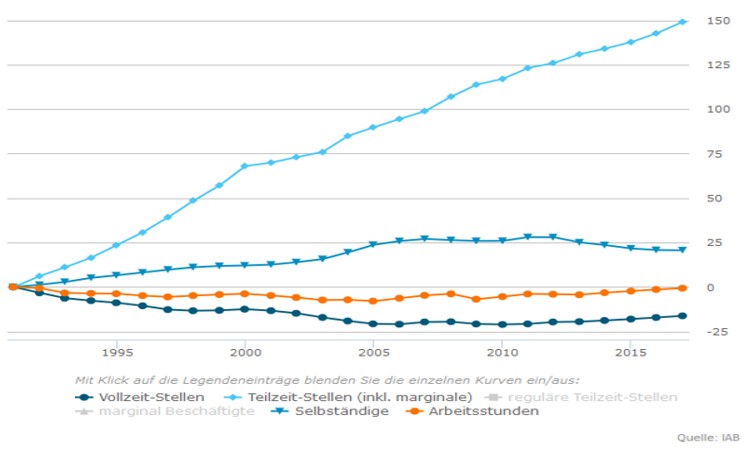

Vielfach wird betont, dass diese Politik in Deutschland zu einem Jobwunder geführt habe. Und in der Tat haben sich die Arbeitslosenzahlen von über 5 Mio. Mitte des letzten Jahrzehnts bis heute in etwa halbiert. Die Zahl der Vollbeschäftigten hat von 22,9 Mio. in 2005 auf 24,2 Mio. in 2017 zugenommen. Langfristig ist dies aber nur eine leichte Erholung vom Tiefststand. Denn in 1991 gab es 29,9 Mio. Vollzeitjobs. Ausgeglichen wurde dieser Aderlass durch eine enorme Zunahme der Teilzeitjobs. Diese zu großen Teilen prekären Jobs sind explodiert. Von 6,3 Mio. in 1991 über 12 Mio. in 2005 auf jetzt 15,7 Mio. Beschäftigter.

Arbeitsmarkt-Entwicklung seit 1991

Insgesamt wurde Arbeit nicht neu geschaffen, sondern umverteilt, denn das Arbeitsvolumen (hier ausgedrückt in Arbeitsstunden) verzeichnet seit 1991 keine Steigerung, hat sich aber vom Tiefststand in 2005 erholt.

Diese Erholung in Deutschland resultiert jedoch nicht aus der Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, sondern ist wesentlich der exorbitanten Lohnzurück-haltung zuzuschreiben. Diese hat die Wettbewerbsfähigkeit über die Kostenseite klar erhöht. Die deutsche Industrie konnte so auf den Weltmärkten ihre Produkte billiger anbieten und den Exportanteil zu Lasten der Handelspartner von rund 30% des BIP auf inzwischen knapp 50% des BIP ausbauen. Besonders tragisch ist, dass dies wesentlich zu Lasten der Länder in der gemeinsamen Währungsunion ging und Europa destabilisiert hat.

Das vorstehende Chart (unit labour costs – Lohnstückkosten: reale Lohnkosten im Verhältnis zur Produktivität je Einheit, z.B. je Stunde) zeigt, in welchem Ausmaß die deutsche Industrie von der Lohnpolitik der letzten 20 Jahre bevorteilt wurde. Aber es gibt natürlich die Kehrseite der Medaille, denn Deutschland hat nicht nur einen Export-Rekord nach dem anderen gebrochen (und bricht damit übrigens die EU-Vereinbarungen zum Außenhandel), sondern hat gleichzeitig die Arbeitslosigkeit in die Partnerländer der Währungsunion exportiert. Also eine alles andere als langfristig nachhaltige Strategie.

In Deutschland wird stets behauptet, dass diese Exportnachfrage der hochwertigen deutschen Produkte zu verdanken seien. Das stimmt natürlich, denn der deutsche Maschinenbau ist weltweit führend, ist aber trotzdem nur die halbe Wahrheit. Im Dienstleistungsbereich, bei Digitalisierung etc. hinkt Deutschland deutlich hinterher. Selbst in Peru ist die Mobiltelefonversorgung der deutschen überlegen.

Und so ist auch zu erklären, dass bei der gesamtwirtschaftlichen Arbeitsproduktivität Frankreich knapp vor Deutschland liegen. Dies bringt den Franzosen jedoch wenig, weil das große Delta in den Lohnkosten damit nicht aufzufangen ist. Frankreich hat sich in der Lohnpolitik exakt so verhalten wie es eine Währungsunion verlangt, nämlich die Reallöhne an die Produktivität angebunden, während die Südeuropäer hier deutlich überzogen haben. Deutschland aber ist der größte Sünder der EWU, denn mit massivem Lohndumping hat man großen Anteil am Entstehen der Eurokrise und ist auch nicht bereit von diesem Irrweg abzugehen, sondern gefährdet das Überleben mit kontraproduktiver Austerität.

Einkommensentwicklung in Deutschland

Aus der seit mehr als 20 Jahren betriebenen Arbeitsmarkt- und Lohnpolitik resultieren Gewinner und Verlierer. Gewonnen haben Unternehmen und Konzerne, deren Gewinne trotz zweier schwerer Finanzkrisen stetig gestiegen sind. Gewonnen haben zudem gutverdienende Erwerbstätige. Zu den Verlierern zählen die unteren 40 % der Gesellschaft.

Die Zielvorgabe der Vereinten Nationen, dass gerade die Einkommen der unteren 40% der Erwerbsbevölkerung schneller steigen sollten, als die Gesamteinkommen, hat Deutschland nicht nur verfehlt, sondern ins Gegenteil verkehrt. Dass dann nicht alle Wähler dem Slogan „Ein Land in dem wir gut und gerne leben“ zustimmen wollten, verwundert insoweit nicht mehr.

Die Zielvorgabe der Vereinten Nationen, dass gerade die Einkommen der unteren 40% der Erwerbsbevölkerung schneller steigen sollten, als die Gesamteinkommen, hat Deutschland nicht nur verfehlt, sondern ins Gegenteil verkehrt. Dass dann nicht alle Wähler dem Slogan „Ein Land in dem wir gut und gerne leben“ zustimmen wollten, verwundert insoweit nicht mehr.

Der mit der Währungsunion neben dem Lohn- zusätzlich entfachte Steuerwettbewerb hat nachhaltig die Sozialstaatlichkeit, Arbeitnehmerrechte und öffentliche Daseinsvorsorge unter Druck gesetzt und ökonomische Ungleichgewichte verstärkt. Es ist daher dringend eine Umkehr dieser Politik angezeigt, denn die politische Stabilität scheint in diesen Zeiten zunehmend gefährdet.

So werden Macrons Pläne, in denen er sich an Schröders Agenda anlehnt von vorneherein zum Scheitern verurteilt wie die empirische Wissenschaft x-fach bewiesen hat. Ohne nachhaltige Unterstützung der Bundesregierung und der deutschen Lohnpolitik wird er Frankreich nicht stabilisieren können. Die Frage ist, ob Deutschland so weise ist, dies zu tun. Aktuell sieht es bedauerlicherweise danach aus, dass nicht im Entferntesten an etwas anderes als „weiter so“ gedacht wird.

Zusammenfassung

- Die gesamte empirische Forschung bescheinigt den Arbeitsmarktreformen (Flexibilisierung, Lohnmoderation, Tariföffnung etc.) der letzten 20 Jahre keine positiven, aber zumeist deutlich negative Wirkungen auf Wohlstandszuwachs, Arbeitsmarkt und Verteilung des Wachstums.

- Profitiert hat das obere Viertel der Einkommensbezieher sowie Unternehmen welche deutlichen Gewinnsteigerungen erzielten.

- Es wurden negative Entwicklungen auf die Bereitschaft der Unternehmer zu realwirtschaftlichen Investitionen ermittelt. Dies hatte zur Folge, dass der Produktivitätszuwachs seinen Abwärtstrend verstärkte.

- Auch zahlreiche steuerliche Entlastungen der Unternehmen führten nicht wie versprochen zu mehr Investitionen.

- Übersehen haben die Wirtschaftspolitiker, dass Unternehmen dann investieren, wenn der Wettbewerb droht sie mit Neuerungen zu überholen und noch wichtiger, wenn die Nachfrageerwartungen steigen. Nachfrage wiederum steigt, wenn die Leute mehr Geld in der Tasche haben.

- Die empirische Forschung belegt, dass Lohnsenkungen zu Disinflation und fallenden Investitionsraten beitragen, während Wachstum zulegt, wenn Löhne wachsen. Die einzelwirtschaftlich geprägte Diskussion hierzulande, die das Gegenteil behauptet, unterliegt der „Fallacy of Composition“ (Trugschluss der Verallgemeinerung).

- Die immer noch hochgelobte Agenda 2010 hat wesentlich über den Wirkungskanal des Lohndumpings den internationalen Preiswettbewerb so verändert, dass Deutschland auf Kosten der Partner seinen Export enorm ausweiten konnte. Über diesen Weg sind Arbeitsplätze in geringerem Maße im Vollzeitbereich und in großem Maße im Teilzeitbereich entstanden.

- Diese Arbeitsplätze sind aber gleichzeitig bei den Partnern der Währungsunion verloren gegangen, so dass die Ungleichgewichte in Europa bedenkliche Ausmaße erreicht haben. Ohne EWU hätten diese Ungleichgewichte nicht entstehen können, da sich die deutsche Währung im Zuge der Lohndumpingpolitik aufgewertet hätte. Ohne Lohnmoderation wären die Unternehmen gezwungen gewesen Innovationen durch effizientere Verfahren zu verfolgen, welche Investition und damit die Produktivität im Inland positiv beeinflusst hätten.

- Die Klammer einer Währungsunion muss eine gleichgerichtete Wirtschaftspolitik sein, also insbesondere die Lohnkosten an die Produktivität des jeweiligen Landes anzupassen. Dann können auch unterschiedlich produktive Länder langfristig in einer Währungsunion überleben. Die Höhe der Verschuldungsgrades oder der Neuverschuldung spielt hierbei kaum eine Rolle.

- Deutschland hat gegen diese Kernregel der Währungsunion zugunsten der einheimischen Unternehmen in exorbitanter Weise verstoßen. Und nur Deutschland kann diese Fehlentwicklung durch Lohnanpassungen oberhalb der inländischen Produktivität über die nächsten 10-15 Jahre wieder korrigieren.

- Wird dieser Zusammenhang nicht verstanden, muss die Währungsunion, also der Euro scheitern. Und scheitert der Euro, so jedenfalls Merkels Credo, dann scheitert Europa. Macrons Reformen werden daran nichts ändern, im Gegenteil werden sie den Zerfallsprozess beschleunigen.

Offene Fragen

Wer erklärt diesen empirisch bestätigten Zusammenhang der Bundeskanzlerin oder dem amtierenden sowie dem designierten neuen Finanzminister? Ihre jeweiligen wirtschaftspolitischen Aussagen legen nahe, dass dieser Befund offensichtlich vollkommen unbekannt ist.

Warum sind die Ergebnisse dieser seit 10-15 Jahren vorliegenden Untersuchungen in den Leitmedien (öffentlich-rechtliches oder privates Fernsehen, Zeitungen von Zeit über Spiegel bis FAZ) offensichtlich nicht bekannt? Oder will man sie nicht erkennen?

Toller Blog mit interessanten und durchdachten Auseinandersetzungen mit ökonomischen Themen! Machen Sie weiter so!